「最近食生活が乱れて栄養バランスが心配⋯」

「お腹が出てきた気がしてなんとかしたい⋯」

「年齢のせいか血圧が最近少し高くなった⋯」

このような状況改善のため、健康食品やサプリメントに興味を持って調べてみても、種類が多くてどれを選べばいいかわからない、なんて経験はありませんか?

私は薬剤師として10年以上病院に勤務し、主として医薬品情報の収集・評価を行ってきました。医薬品等について、根拠をもとに有効性や安全性の分析を日々行っています。

そこでこの記事では、病院でも近年用いられている、有効性・安全性・経済性を考慮した健康食品・サプリメント選択の方法をお伝えします。この考え方は医療業界で、「フォーミュラリー」と呼ばれています。

この記事を読めば、健康食品・サプリメントを選ぶ上で注目すべきポイントがわかります。

健康食品・サプリメントを選ぶ3つの基準、有効性・安全性・経済性の詳細について、これから解説していきます。

そもそも健康食品・サプリメントとは

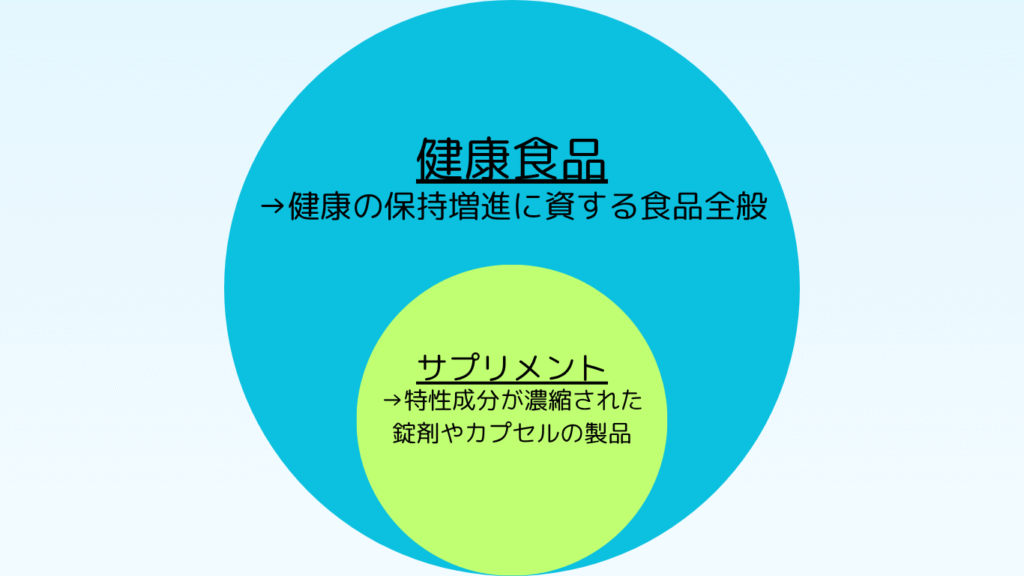

実は健康食品・サプリメントという言葉に厳格な定義はありません。

一般に、健康の保持増進に資する食品全般が「健康食品」といわれ、特性成分が濃縮された錠剤やカプセル形態の製品が「サプリメント」といわれます。形態が異なるだけで、「サプリメント」も「健康食品」の一部といえます。

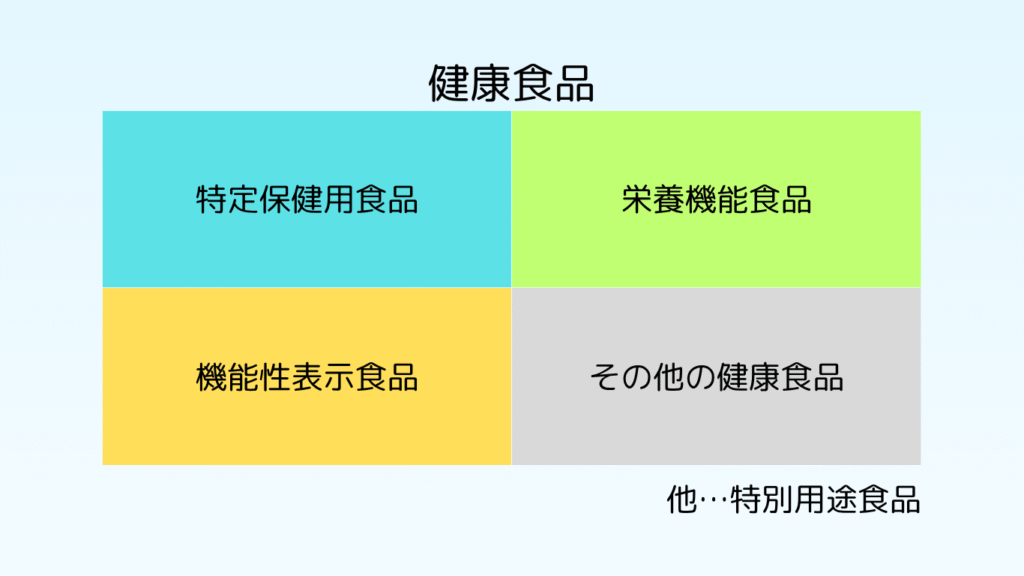

また、健康食品(サプリ含む)は、国の許認可の有無によって、「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」「その他の健康食品」の4つに分類することができます。

他に「特別用途食品」という分類もありますが、主として一定の病気を有している方が使用する食品のためここでは詳細を省きます。

有効性:根拠となる情報源で確認

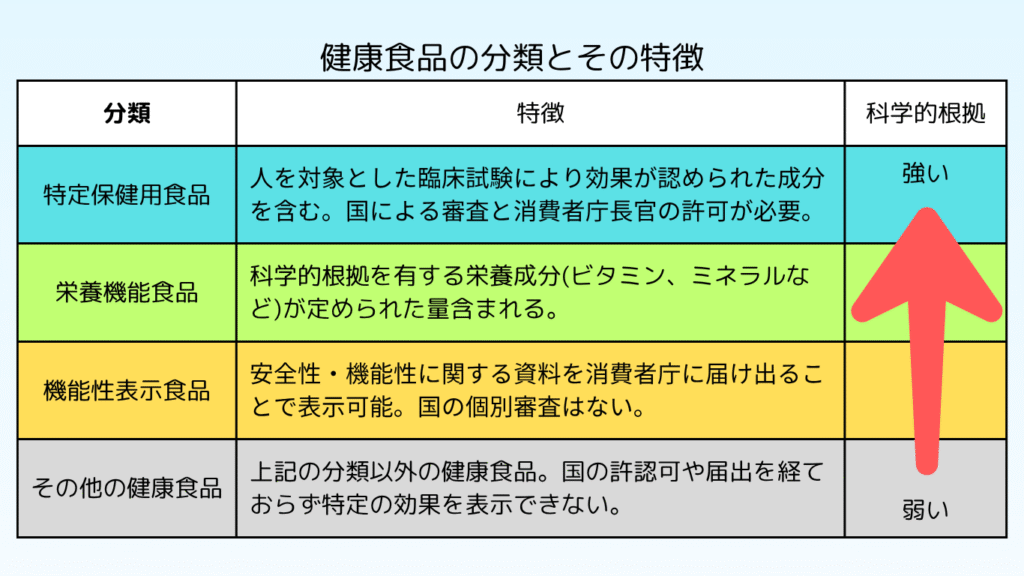

健康食品は分類により有効性の根拠となる情報源が異なります。

「特定保健用食品」

通称「トクホ」。消費者庁が審査を行い、「お腹の調子を整える」「血圧が高めの方に適する」など、特定の保健機能についての表示が認められた食品です。

人を対象にした臨床試験結果をもとに、きちんと科学的根拠を提出し、国の審査を経て許可されているため、信頼性が高いとされています。

【例】「難消化性デキストリン入りのお茶」「おなかの調子を整えるヨーグルト」

「栄養機能食品」

ビタミンやミネラルなど、不足しがちな栄養素を補うことを目的とした食品です。

科学的根拠はすでに広く認められている成分に限られ、一定の基準量を含んでいれば、国の個別審査を受けずに表示できます。

【例】「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けます」などの表記がある製品

「機能性表示食品」

2015年に始まった比較的新しい制度です。

企業が自らの責任で機能性を表示し、販売前に消費者庁へ科学的根拠の届出を行います。人を対象とした臨床試験の結果、または過去の研究(システマティックレビューなど)を根拠としています。

必ずしも人を対象とした臨床試験が行われるわけではありません。また、国が中身を審査・承認するわけではない点は注意が必要です。

【例】「睡眠の質を高める」「目のピント調節をサポートする」などの表記がある商品

「その他の健康食品」

上記のいずれにも該当しない「その他の健康食品」は、法律上は普通の食品と同じ扱いです。人を対象とした臨床試験による効果が認めらているわけではありません。そのため、有効性は不確かです。「効果があるかもしれないし、無いかもしれない」といえます。

安全性:含まれている成分を個別に判断

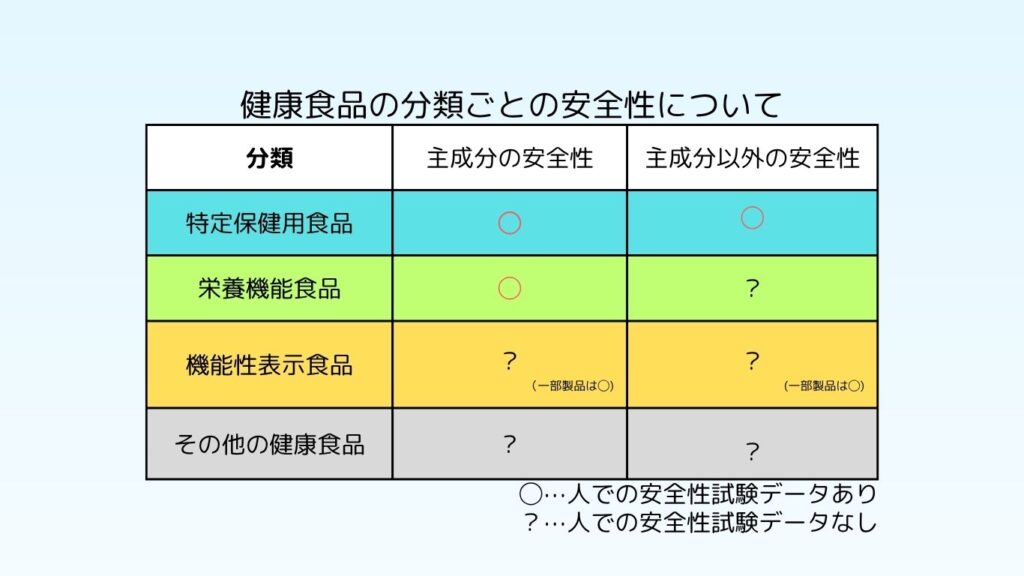

安全性についても有効性場合と同様に、健康食品は分類により情報源が異なります。そのほか、すべての健康食品に共通して注意すべき点もあります。

共通事項

適正製造規範(GMP)に適合しているか

安全性を確認するうえで参考となる基準に「GMP(Good Manufacturing Practice)」があります。GMPとは日本語で「適正製造規範」とも呼ばれ、健康食品の最終的な完成品のみならず、製造工程においても基準を設けて品質を保つための基準です。このGMP基準に適合した商品は、ある程度の安全性が担保されています。

過去に健康被害報告が出ている食品でないか

過去に発生した健康被害情報についても把握しておき、それらの健康食品は最初から使用しないようにしましょう。過去の健康被害情報は後述するサイト「食品安全委員会(内閣府)」で確認することができます。

ここからは各分類個別の安全性の情報源です。

「特定保健用食品」

人を対象とした臨床試験が実施され、安全性に関して国の審査を経ています。そのため、健康食品の中では比較的安心して使用することができます。

「栄養機能食品」

表示を許可された成分については、人での安全性が確認されています。しかし、商品に含まれる、「表示を許可された成分」以外の成分についての安全性は不明瞭であり、個別に判断が必要です。

「機能性表示食品」

人を対象とした臨床試験に基づき届出が提出されている場合は、人での安全性が確認されています。

しかし、「機能性表示食品」の多くは、臨床試験結果ではなく、過去の研究に基づき届出が提出されています。この場合、人での安全性について不確かな部分が多いため、すべての成分について個別に判断が必要です。

「その他の健康食品」

人での安全性について国の審査を経ておらず、すべての成分について個別に判断が必要です。

経済性:科学的根拠が強いほど価格も高い

同じような成分が含まれている商品でも、健康食品の分類により価格帯には大きな差があります。

例えば、乳酸菌を含む「特定保健用食品(トクホ)」と「機能性表示食品」製品の、1日あたりの価格帯の目安は下記のとおりです。

| 分類 | 商品名 | 主な成分 | 内容量・目安 | 価格(税込) | 1日あたりのコスト目安 |

|---|---|---|---|---|---|

| 特定保健用食品(トクホ) | 明治プロビオヨーグルトR-1(明治) | 1073R-1乳酸菌 | 112ml × 30本 | 約4,500〜5,000円 | 約150〜170円 |

| 機能性表示食品 | 善玉菌のチカラ(フジッコ) | クレモリス菌FC株 | 約30日分 | 約2,500〜3,000円 | 約70〜100円 |

| 機能性表示食品 | PLUSカルピス(アサヒ) | ガセリ菌CP2305株 | 約30日分 | 約2,000〜2,500円 | 約70〜85円 |

特定保健用食品は、人での臨床試験を行わなければ表示が認められません。臨床試験の実施には、莫大な資金と時間がかかります。

企業の採算性の観点から、特定保健用食品は、機能性表示食品に比べ、価格が高くなりがちです。

安全性が担保されており、使ってみて効果があるのであれば、特定保健用食品にこだわらず、機能性表示食品を選択したほうが、経済性の観点では優れている場合もあります。

商品購入前に見るべきサイト

最後に、健康食品を選ぶうえで、参考になるサイトを下記に記載します。

いずれも行政(または行政に近しい組織)により運営されており、信頼性の高い情報を取得することができます。

消費者庁ホームページ

⇛健康食品の調べ方や注意点などについてまとめられています。

医薬基盤・健康・栄養研究所

⇛国立研究開発法人の運営するサイト。有効性や安全性に関する情報などが掲載されています。

食品安全委員会(内閣府)

⇛過去に報告あった健康食品による危害情報が閲覧できます。

厚生労働省(令和6年4月より消費者庁へ管轄移行)

⇛健康食品の分類・法令・健康被害等に関する情報が掲載されています。

まとめ:正しい知識で自分の健康を守ろう

健康食品やサプリメントは、うまく使えば心強いパートナーになりますが、「なんとなく良さそう」で選んでしまうと、期待した効果が得られなかったり、かえって健康に悪影響を及ぼすこともあります。

選ぶときには、次の3つのポイントをぜひ意識してください:

- 効果の根拠があるか?(トクホや機能性表示食品かどうか)

- 安全性が確認されているか?(主成分や添加物の影響)

- 価格と内容のバランスが取れているか?

最後に、健康食品はあくまで「補助的な存在」です。

食事・運動・睡眠といった生活習慣の土台を大切にしつつ、正しい知識で、必要なときに、必要なものを選びましょう。

コメント